Eine zu große Heizung kostet unnötig Geld, eine zu kleine sorgt für kalte Räume. Zwischen diesen beiden Extremen liegt die präzise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – ein normgerechtes Verfahren, das die optimale Dimensionierung von Heizsystemen ermöglicht. Ob bei der Planung einer neuen Wärmepumpe, der Auslegung einer Fußbodenheizung oder der Sanierung eines Altbaus: Die Berechnung der Heizlast bildet die Grundlage für effiziente und kostengünstige Heizlösungen.

In diesem umfassenden Überblick erfahren Sie, wie die DIN EN 12831-1 funktioniert, welche Komponenten in die Berechnung einfließen und warum eine professionelle Ermittlung der Heizlast heute unverzichtbar ist. Von den technischen Grundlagen über praktische Beispiele bis hin zu Kosten und Förderungen – wir bringen Ordnung in dieses komplexe Thema.

Das Wichtigste in Kürze

- Die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist Pflichtgrundlage für die korrekte Dimensionierung von Heizungen – besonders bei Wärmepumpen und Sanierungen.

- Sie ermittelt die benötigte Spitzenleistung Ihres Heizsystems bei der tiefsten Norm-Aussentemperatur (z. B. –12 °C).

- Grundlage sind Transmissions- und Lüftungswärmeverluste, Bauteil-U-Werte, Raumgrössen und das Lüftungskonzept.

- Eine falsche Dimensionierung führt zu hohen Kosten, Takten, schlechter Effizienz und im schlimmsten Fall zu fehlender Wärme im Winter.

- Die Berechnung kostet meist 300–500 € (EFH) und wird durch KfW-Baubegleitung zu 50 % bezuschusst.

- Für BAFA- und KfW-Förderungen ist eine normgerechte Heizlastberechnung oft zwingend erforderlich.

- Besonders wichtig bei Altbausanierungen: Erst Heizlast berechnen, dann Wärmepumpe und Wärmeverteilung planen.

So gehen Sie vor

- Energieberater bzw. TGA-Planer beauftragen: Für Sanierungen immer einen zertifizierten Energieberater wählen – nur so werden Norm, Förderbedingungen und spätere Auslegung korrekt eingehalten.

- Alle Unterlagen bereitstellen: Grundrisse, Baubeschreibung, Fenster-Details, U-Werte, Lüftungskonzept, Informationen zu geplanten Dämmmaßnahmen.

- Heizlast nach Sanierungszustand berechnen lassen: Die Berechnung muss den zukünftigen Zustand nach der Modernisierung abbilden – nicht den Ist-Zustand.

- Ergebnisse prüfen & besprechen: Lassen Sie sich die raumweise Heizlast, die Wärmeverluste und die berechneten Temperaturzonen erklären.

- Anlagentechnik darauf abstimmen

- Wärmepumpe passend zur Heizlast auswählen

- Wärmeverteilung (z. B. Fußbodenheizung) nach DIN EN 1264 auslegen

- Vorlauftemperaturen optimieren

- Heizkörper ggf. anpassen oder vergrößern

- Förderung sichern

- Heizlastberechnung wird im Rahmen der KfW-Baubegleitung bis zu 50 % gefördert

- Für viele BAFA-/KfW-Programme ist sie Voraussetzung

- Ergebnisse direkt an den Energieberater übergeben, der die Förderung beantragt

- Heizungsbauer mit fertiger Heizlast beauftragen: Erst wenn die Heizlast final vorliegt, lohnt sich der nächste Schritt: Angebote für Wärmepumpe oder Heizung einholen. Das schützt Sie vor Überdimensionierung und vermeidbaren Mehrkosten.

Was ist die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831

Die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist ein normgerechtes Verfahren zur Ermittlung der notwendigen Heizleistung eines Gebäudes. Sie bestimmt, wie viel thermische Energie eine Heizungsanlage unter definierten Bedingungen bereitstellen muss, um die vorgeschriebenen Innentemperaturen aufrechtzuerhalten. Diese Berechnung ist nicht zu verwechseln mit dem jährlichen Energiebedarf – sie gibt vielmehr die Spitzenleistung an, die bei der kältesten zu erwartenden Außentemperatur benötigt wird.

Die DIN EN 12831-1 ist seit 2017 die aktuelle europäische Norm und löste die DIN EN 12831 von 2003 ab. Als harmonisierte europäische Norm sorgt sie für einheitliche Berechnungsstandards in allen Mitgliedsstaaten und gewährleistet damit vergleichbare Ergebnisse bei Heizlastberechnungen.

Das Herzstück der Norm ist die raumweise Berechnung der Transmissions- und Lüftungswärmeverluste für jeden einzelnen Raum. Dieser detaillierte Ansatz ermöglicht es, nicht nur die gesamte Gebäudeheizlast zu ermitteln, sondern auch die spezifischen Anforderungen jedes Raumes zu bestimmen. So können Heizkörper oder Heizkreise einer Fußbodenheizung exakt dimensioniert werden.

Die Heizlastberechnung bildet die Grundlage für die optimale Dimensionierung von Heizsystemen, Wärmepumpen und Fußbodenheizungen. Eine präzise Berechnung verhindert sowohl Über- als auch Unterdimensionierung und trägt damit zu Energieeffizienz und Kostenoptimierung bei.

Als Voraussetzung für KfW- und BAFA-Förderungen bei Sanierungen und Neubauten ist eine normgerechte Heizlastberechnung heute oft unverzichtbar. Viele Förderprogramme setzen eine professionelle Dimensionierung nach DIN EN 12831 voraus, um die maximalen Zuschüsse zu erhalten.

Jetzt prüfen, ob wir auch in

Ihrer Region aktiv sind.

Aufbau und Komponenten der DIN EN 12831-1

Die DIN EN 12831-1 gliedert sich in mehrere Hauptkomponenten, die systematisch alle Wärmeverluste eines Gebäudes erfassen. Diese strukturierte Herangehensweise gewährleistet, dass keine Verlustquelle übersehen wird und die Heizlast präzise ermittelt werden kann.

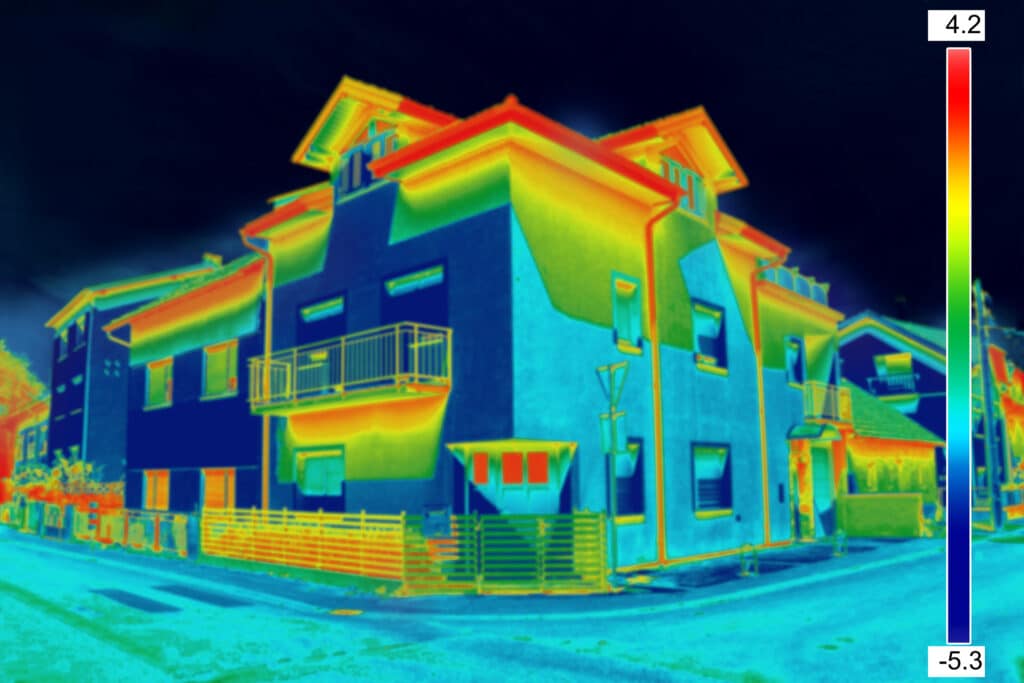

Den größten Anteil machen meist die Transmissionswärmeverluste durch Bauteile wie Außenwände, Fenster, Türen und Dach aus. Diese Verluste entstehen durch Wärmeleitung durch die Gebäudehülle und werden maßgeblich von den U-Werten der einzelnen Bauteile beeinflusst. Je besser die Dämmung, desto geringer fallen diese Verluste aus. Ein höherer Transmissionswärmeverlust führt in der Regel zu höheren Heizkosten.

Die zweite wichtige Komponente sind die Lüftungswärmeverluste durch natürlichen und mechanischen Luftaustausch. Dabei wird zwischen unkontrollierter Infiltration durch Undichtigkeiten und kontrollierter Lüftung über Fenster oder Lüftungsanlagen unterschieden. Moderne Gebäude mit Lüftungsanlagen und Wärmerückgewinnung können diese Verluste erheblich reduzieren.

Ein zentraler Parameter ist die Norm-Außentemperatur je nach Standort, die in Deutschland zwischen -12 °C und -16 °C liegt. Diese Temperaturen werden statistisch ermittelt und berücksichtigen regionale Klimaunterschiede.

Die Auslegungsinnentemperaturen sind nach Raumtyp festgelegt: 20 °C für Wohnräume, 24 °C für Badezimmer und 15 °C für Nebenräume wie Keller oder Dachböden. Diese standardisierten Werte gewährleisten einheitliche Berechnungsgrundlagen und ausreichenden Komfort.

Optional kann eine Zusatz-Aufheizleistung für schnelle Wiedererwärmung nach Heizpausen berücksichtigt werden. Diese zusätzliche Leistung ist besonders bei Gebäuden mit intermittierender Beheizung oder nach längeren Absenkphasen relevant.

Berechnung der Transmissionswärmeverluste

Die Transmissionswärmeverluste bilden oft den größten Posten in der Heizlastberechnung und werden nach einer einfachen Formel ermittelt: Q_tr = A × U × ΔT. Dabei steht A für die Fläche des Bauteils in Quadratmetern, U für den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) in W/m²K und ΔT für die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außentemperatur.

Die U-Werte für verschiedene Bauteile variieren erheblich je nach Baujahr und Dämmstandard. Moderne Außenwände erreichen U-Werte von 0,2–0,4 W/m²K, während ungedämmte Altbauwände Werte von 1,5–2,0 W/m²K aufweisen können. Bei Fenstern liegen die Werte typischerweise zwischen 1,1–1,3 W/m²K für moderne Dreifachverglasungen und bis zu 5,0 W/m²K bei Einfachverglasungen.

Die Berechnung erfolgt für alle Außenbauteile: Wände, Fenster, Türen, Dach und Bodenplatte. Dabei müssen auch Wärmebrücken und Innenbauteile zu unbeheizten Räumen berücksichtigt werden. Angrenzende unbeheizte Räume wie Garagen oder Keller haben oft eine andere Temperatur als die Außenluft, was in der Berechnung entsprechend gewichtet wird.

Eine Beispielrechnung verdeutlicht das Prinzip: Eine 20 m² große Außenwand mit einem U-Wert von 0,25 W/m²K bei einer Temperaturdifferenz von 32 K (20 °C innen, -12 °C außen) verursacht einen Wärmeverlust von 20 × 0,25 × 32 = 160 W. Bei schlechter Dämmung mit einem U-Wert von 1,5 W/m²K würde derselbe Wandabschnitt bereits 960 W Verlust verursachen.

Berechnung der Lüftungswärmeverluste

Die Lüftungswärmeverluste werden mit der Formel Q_v = V̇ × c_p × ΔT berechnet. Dabei steht V̇ für den Luftvolumenstrom in m³/h, c_p für die Wärmekapazität der Luft (0,34 Wh/m³K als Standardwert) und ΔT wieder für die Temperaturdifferenz.

Die Luftwechselraten variieren je nach Raumnutzung und Lüftungskonzept. Für Wohnräume wird ein Luftwechsel von 0,5 h⁻¹ angesetzt, für Küchen und Bäder dagegen 1,5 h⁻¹. Diese Werte berücksichtigen den hygienisch notwendigen Luftaustausch für gute Raumluftqualität.

Unterschieden wird zwischen Infiltration als unkontrolliertem Luftaustausch durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle und Ventilation als kontrolliertem Lüftungsvorgang. Während bei älteren Gebäuden die Infiltration oft dominiert, spielen bei modernen, luftdichten Gebäuden mechanische Lüftungsanlagen eine größere Rolle.

Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung können die Lüftungswärmeverluste erheblich reduzieren. Moderne Systeme erreichen Rückgewinnungsgrade von 80–90 %, wodurch sich die Verluste entsprechend verringern. Dies muss bei der Berechnung explizit berücksichtigt werden.

Ein Beispiel: Ein 30 m² großer Wohnraum mit 2,50 m Raumhöhe (75 m³) bei 0,5-fachem Luftwechsel benötigt 37,5 m³/h Frischluft. Bei 32 K Temperaturdifferenz entstehen ohne Wärmerückgewinnung Lüftungswärmeverluste von 37,5 × 0,34 × 32 = 408 W.

Anwendung bei Wärmepumpen

Eine präzise Heizlastberechnung ist besonders bei Wärmepumpen entscheidend, da diese Technologie sehr sensibel auf falsche Dimensionierung reagiert. Überdimensionierte Wärmepumpen neigen zu ineffizientem Takten und erreichen nicht ihre optimale Jahresarbeitszahl (JAZ).

Die optimale Dimensionierung zielt auf eine JAZ zwischen 4,0 und 5,0 ab. Dies gelingt nur, wenn die Wärmepumpe möglichst kontinuierlich im effizienten Betriebsbereich arbeitet. Eine zu große Anlage läuft häufig an und aus, was die Effizienz deutlich reduziert und bei Luft-Wärmepumpen zu vermehrter Vereisung des Verdampfers führen kann.

Wärmepumpen arbeiten besonders effizient in Niedertemperatursystemen mit Vorlauftemperaturen zwischen 35–45 °C. Die Heizlastberechnung muss daher mit der Auslegung des Wärmeverteilsystems abgestimmt werden. Fußbodenheizungen eignen sich hier besonders gut und werden nach DIN EN 1264 dimensioniert.

Die Kombination aus präziser Heizlastberechnung und optimal ausgelegter Fußbodenheizung ermöglicht es, Wärmepumpen auch bei Außentemperaturen bis -15 °C monovalent zu betreiben. Bivalente Systeme mit zusätzlichem Heizstab werden dann nur noch in extremen Kälteperioden benötigt.

Bei der Sanierung von Altbauten ist die Heizlastberechnung besonders wichtig, um das Potenzial von Wärmepumpen realistisch einzuschätzen. Oft sind zunächst Dämmmaßnahmen erforderlich, um die Heizlast soweit zu reduzieren, dass eine Wärmepumpe wirtschaftlich betrieben werden kann.

Hinweis

Bei Wärmepumpen ist die Heizlast besonders entscheidend: Schon kleine Abweichungen können die Effizienz deutlich reduzieren. Lassen Sie die Berechnung daher immer von einem zertifizierten Energieberater durchführen.

Kosten und Durchführung

Die Kosten für eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 bewegen sich zwischen 250 und 800 Euro, je nach Gebäudegröße und Komplexität des Projekts. Für ein Standard-Einfamilienhaus bis 200 m² liegen die Kosten typischerweise zwischen 300 und 500 Euro, während größere Objekte bis zu 1.000 Euro kosten können.

Die Durchführung erfolgt durch zertifizierte Energieberater, TGA-Planer oder spezialisierte Ingenieurbüros. Diese Fachleute verfügen über die notwendige Expertise und Software, um normgerechte Berechnungen durchzuführen. Heizungsbauer können in der Regel eine erste überschlägige Einschätzung geben, für eine vollständige Berechnung arbeiten sie meist mit externen Experten zusammen.

Die Heizlastberechnung ist förderfähig über die KfW-Baubegleitung, die 50 % der Kosten bis zu einem Zuschuss von 4.000 Euro übernimmt. Dies macht die Investition in eine professionelle Berechnung besonders attraktiv, zumal sie oft Voraussetzung für weitere Förderungen ist.

Die Lieferzeit beträgt meist 5–10 Werktage nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen. Bei komplexeren Gebäuden oder in der Hauptsaison kann sich dies auf 2–3 Wochen verlängern. Eine frühzeitige Beauftragung ist daher empfehlenswert.

| Gebäudetyp | Größe | Kosten | Bearbeitungszeit |

|---|---|---|---|

| Einfamilienhaus | bis 150 m² | 300–400 € | 5–7 Tage |

| Einfamilienhaus | bis 200 m² | 400–500 € | 7–10 Tage |

| Mehrfamilienhaus | bis 500 m² | 600–800 € | 10–14 Tage |

| Gewerbeobjekt | ab 500 m² | ab 800 € | 14–21 Tage |

Erforderliche Unterlagen und Daten

Für eine präzise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 werden verschiedene Unterlagen und Daten benötigt. Die Qualität der Eingangsdaten bestimmt maßgeblich die Genauigkeit der Ergebnisse. Die Heizlastberechnung dauert meist 3 bis 6 Stunden und erfordert detaillierte Daten wie Raumgrößen und U-Werte.

Grundrisse mit Raumaufteilung und exakten Maßen aller Räume bilden die Basis. Diese sollten alle Außenwände, Innenwände, Fenster und Türen mit genauen Abmessungen enthalten. Bei älteren Gebäuden sind oft nachträgliche Vermessungen erforderlich.

Eine Baubeschreibung oder U-Werte der Bauteile sind unverzichtbar. Dazu gehören Wände, Fenster, Dach und Bodenplatte. Bei Neubauten liegen diese Werte meist vor, bei Sanierungen müssen sie oft geschätzt oder durch Fachleute ermittelt werden.

Standortangaben sind für die Norm-Außentemperatur nach DIN EN 12831 erforderlich. Die genaue Adresse genügt, um die regionalen Klimadaten zuzuordnen. In Deutschland variieren die Außentemperaturen zwischen -12 °C und -16 °C.

Angaben zur Lüftung sind entscheidend: Handelt es sich um reine Fensterlüftung oder ist eine mechanische Lüftungsanlage vorhanden? Bei Lüftungsanlagen müssen die Luftmengen und der Wärmerückgewinnungsgrad bekannt sein.

Die Nutzung angrenzender unbeheizter Räume muss dokumentiert werden. Garagen, Keller oder Dachböden haben oft andere Temperaturen als die Außenluft, was die Berechnungen beeinflusst.

Bei Sanierungen sind geplante Dämmmaßnahmen und die neuen U-Werte zu berücksichtigen. Die Heizlastberechnung sollte den Zustand nach der Sanierung abbilden, um die Heizsysteme optimal zu dimensionieren.

Software und Berechnungstools

Professionelle Software ist für eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 heute unverzichtbar. Etablierte Programme wie Hottgenroth HAL-HLK, Viessmann ViCare oder Solar-Computer Heizlast bieten umfassende Berechnungsmöglichkeiten mit automatischen Plausibilitätsprüfungen.

Diese Programme enthalten alle aktuellen Normen und Klimadaten und führen die komplexen Berechnungen automatisch durch. Sie verfügen über umfangreiche Bauteil-Bibliotheken mit standardisierten U-Werten und berücksichtigen Wärmebrücken sowie andere Einflussfaktoren.

Online-Rechner bieten zwar schnelle Vorabschätzungen, erreichen aber nicht die Genauigkeit professioneller Software. Sie eignen sich für erste Überschläge, ersetzen aber keine normgerechte Berechnung für die konkrete Anlagenauslegung.

Moderne Software unterstützt BIM-Integration über IFC- und gbXML-Schnittstellen. Dies ermöglicht die direkte Übernahme von Gebäudedaten aus CAD-Programmen und reduziert den Aufwand für die Dateneingabe erheblich.

Alle aktuellen Programme haben die Updates zur DIN EN 12831-1 von 2017 implementiert und berücksichtigen die neuen Berechnungsverfahren für Lüftungswärmeverluste und präzisere meteorologische Daten.

Die Wahl der Software hängt vom Anwendungsbereich ab: Während Ingenieurbüros auf vollumfängliche Lösungen setzen, genügen Handwerkern oft einfachere Programme mit Fokus auf die praktische Anwendung.

Häufige Fehler und Stolperfallen

Ein weit verbreiteter Fehler ist die Verwendung veralteter Pauschalwerte von 100–150 W/m² statt einer normgerechten Berechnung nach DIN EN 12831. Diese Faustregeln können bei modernen, gut gedämmten Gebäuden zu deutlichen Überdimensionierungen führen.

Überdimensionierung um „Sicherheitsfaktoren“ von 20–30 % ohne sachliche Grundlage ist ein häufiges Problem. Die Norm enthält bereits alle notwendigen Sicherheiten, zusätzliche Aufschläge sind nur in begründeten Ausnahmefällen sinnvoll.

Falsche Auslegungsinnentemperaturen oder U-Werte der Bauteile verfälschen die Ergebnisse erheblich. Insbesondere bei Sanierungen werden oft die alten Werte verwendet, obwohl durch Dämmmaßnahmen deutlich bessere U-Werte erreicht werden.

Die Vernachlässigung der Lüftungswärmeverluste bei mechanischen Lüftungsanlagen führt zu fehlerhaften Berechnungen. Moderne Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung reduzieren die Verluste erheblich, was unbedingt berücksichtigt werden muss.

Fehlende Berücksichtigung geplanter Sanierungsmaßnahmen bei Modernisierungen ist ein weiterer Stolperstein. Die Heizlastberechnung sollte immer den Zustand nach der Sanierung abbilden, nicht den aktuellen Zustand.

Bei Wärmepumpen wird oft übersehen, dass diese bei Niedertemperatursystemen effizienter arbeiten. Die Heizlastberechnung muss mit der Auslegung des Wärmeverteilsystems abgestimmt werden.

Tipp

Lassen Sie die Heizlast immer für den künftigen sanierten Zustand berechnen – nicht für den aktuellen. Sonst wirkt Ihre Heizung auf dem Papier zu klein, obwohl sie nach der Sanierung perfekt passen würde.

Neuerungen der DIN EN 12831-1:2017

Die Überarbeitung der DIN EN 12831 im Jahr 2017 brachte wichtige Verbesserungen für die Heizlastberechnung. Diese Neuerungen erhöhen die Genauigkeit und berücksichtigen moderne Gebäudetechnik besser.

Präzisere meteorologische Standortdaten berücksichtigen jetzt Klimawandel und Bebauungsdichte. Die Norm-Außentemperatur wird nicht mehr nur regional, sondern auch lokal differenziert. Städtische Wärmeinseln und Windschutz durch Bebauung fließen in die Berechnungen ein.

Neue Berechnungsverfahren für Lüftungswärmeverluste mit Lüftungszonen ermöglichen eine genauere Erfassung komplexer Lüftungssysteme. Zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen können präziser abgebildet werden.

Aktualisierte Auslegungsinnentemperaturen und Nutzungsprofile reflektieren veränderte Komfortansprüche und Nutzungsgewohnheiten. Die Norm berücksichtigt jetzt auch hybride Arbeitsmodelle mit wechselnder Anwesenheit.

Die Berücksichtigung vertikaler Temperaturgradienten in hohen Räumen verbessert die Berechnung für Industriebauten und Räume mit großen Raumhöhen. Dies ist besonders bei Lagerhallen und Produktionsstätten relevant.

Verbesserte Schnittstellen zu CAD- und BIM-Systemen für digitale Planungsprozesse beschleunigen die Dateneingabe und reduzieren Fehlerquellen. Die Integration in moderne Planungsworkflows wird damit erheblich vereinfacht.

Die Norm berücksichtigt jetzt auch bessere Dämmstandards und moderne Heizsysteme. Wärmepumpen, Fernwärme und andere innovative Technologien können präziser abgebildet werden.

Viele unterschätzen, wie stark sich das Nutzerverhalten auf die Heizlast auswirkt. Wenn Räume heute anders genutzt werden als früher – zum Beispiel Homeoffice statt Abstellraum – verändert das die Auslegung spürbar. Eine gute Heizlastberechnung berücksichtigt deshalb nicht nur Bauteile und Temperaturen, sondern auch, wie Sie tatsächlich wohnen.

Jan Wanderer

Energie-Experte bei Enwendo

Fazit: Professionelle Heizlastberechnung als Investition in die Zukunft

Die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist weit mehr als eine technische Pflichtübung – sie ist der Schlüssel für eine optimale Heizungsauslegung und damit für Komfort, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Während veraltete Faustregeln zu überdimensionierten und teuren Anlagen führen, ermöglicht die normgerechte Berechnung eine präzise Dimensionierung, die sich langfristig auszahlt.

Besonders bei modernen Heizsystemen wie Wärmepumpen ist die genaue Kenntnis der Heizlast unverzichtbar. Nur so lassen sich die Effizienzpotenziale voll ausschöpfen und die hohen Investitionskosten durch niedrige Betriebskosten amortisieren. Die Kombination aus professioneller Berechnung und optimaler Systemauslegung schafft die Basis für jahrzehntelang effizientes Heizen.

Die Kosten für eine Heizlastberechnung zwischen 300 und 500 Euro sind angesichts der Förderungsmöglichkeiten und der langfristigen Einsparungen eine lohnende Investition. Zudem ist sie oft Voraussetzung für KfW- und BAFA-Förderungen, die die Gesamtkosten einer Sanierung erheblich reduzieren können.

Lassen Sie Ihre Heizlast von einem zertifizierten Energieberater nach DIN EN 12831 berechnen – für optimalen Komfort, maximale Effizienz und minimale Kosten. Ihr Haus und Ihre Heizkostenabrechnung werden es Ihnen danken!

Häufige Fragen zur Heizlastberechnung nach DIN EN 12831

Die Heizlastberechnung zeigt, wie viel Wärme Ihr Haus bei der tiefsten Außentemperatur benötigt. Ohne diese Grundlage kann kein Heizsystem korrekt dimensioniert werden. Bei Wärmepumpen führt eine falsche Auslegung schnell zu Takten, hohen Stromkosten oder schlechter Effizienz. Auch für Fördermittel ist die Berechnung häufig Pflicht.

Nein. Diese Werte stammen aus Zeiten schlechter Dämmstandards. Sanierte Gebäude oder Neubauten haben oft nur noch 30–60 W/m². Eine pauschale Schätzung führt fast immer zu deutlicher Überdimensionierung – und damit zu höheren Anschaffungs- und Betriebskosten.

Für die meisten BAFA- und KfW-Förderprogramme sowie für die Planung moderner Wärmepumpensysteme ist die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erforderlich. Auch viele Hersteller bestehen auf einer normgerechten Berechnung, bevor sie Garantien übernehmen.

Typischerweise zertifizierte Energieberater, Ingenieurbüros, TGA-Planer oder versierte Fachhandwerker mit entsprechender Software. Heizungsbauer geben oft nur überschlägige Werte ab – die vollständige Berechnung erfolgt meist durch externe Fachleute.

Für Einfamilienhäuser dauert die Erstellung in der Regel 5–10 Werktage, wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen. Bei komplexen oder größeren Gebäuden können 2–3 Wochen realistisch sein.

Für Einfamilienhäuser liegen die Kosten typischerweise bei 300–500 €, für größere Objekte zwischen 600–1.000 €. Die KfW fördert die Baubegleitung mit 50 % Zuschuss, wodurch sich viele Eigentümer nur die Hälfte der Kosten tragen müssen

Online-Rechner eignen sich nur für grobe Vorabschätzungen. Eine normgerechte Heizlastberechnung für Fördermittel oder Wärmepumpenplanung ist damit nicht möglich, da U-Werte, Lüftungsdaten, Wärmebrücken und Raumaufteilungen fehlen.